莫欺我中华无肝胆,母亲膝下百万兵!

9月3日晚,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》在人民大会堂举行,整场晚会用情景史诗剧的方式回顾了伟大的抗战历程。其中,刘敏涛等人演绎的《永远的番号》声声震撼、字字入心,“刘老庄连”全员补齐的一幕令无数观众动容。

“刘老庄连”也出现在了9月3日上午举行的阅兵式上。

在80面抗战英模部队荣誉旗帜组成的战旗方队中,有细心的网友发现,“刘老庒连”战旗上的“庒”字多了一点。其实,这个字体一直保留了1943年“刘老庒连”战旗上的同款字体。

82年前,在江苏淮阴刘老庄,82名新四军战士用生命掩护大部队和群众转移,谱写了一曲惊天地、泣鬼神的英雄壮歌。当“刘老庒连”战旗出现的那一刻,这段历史再度令网友泪目:“不能让英雄们找不到自己的部队!”

1943年,日军对苏北淮海抗日根据地进行“扫荡”,在江苏淮阴刘老庄,为掩护部队主力和人民群众安全转移,新四军三师七旅十九团二营四连与数倍于己的日军精锐部队激战12小时,全连82人全部牺牲。

从拂晓至黄昏,他们打退敌人5次进攻,毙敌170余人,击伤200余人。子弹打光就用枪托砸,枪托砸碎就用小锹砍,小锹砍断就用双手掐,手臂负伤就用牙齿咬……面对数倍于己且装备精良的日军,战士们拼至弹尽粮绝,全连82人“无一投降,无一生还”。

“八十二勇士同壕而战,同日殉国,同穴而葬,同旗映耀,无一苟且,生为猛士,死亦英雄,中华大地唯此一例,世界战史绝无仅有。”《八十二勇士壮烈殉国记》中这样描述这段历史。

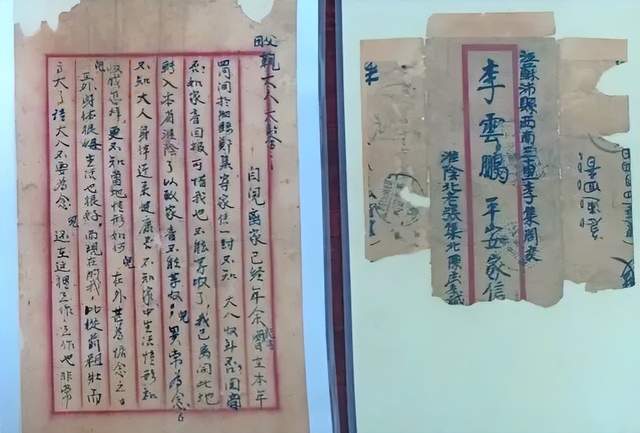

烈士之一李云鹏写给父亲的家信

“儿在外身体很好,生活也很好,而现在的我比从前粗壮而高大了,请大人不要为念。待风息波静,凯然而归,全家团聚,以报此恩。”四连指导员李云鹏是全连唯一留下家书的人,他在牺牲前寄回家的最后一封信也成为了全连唯一的一封家书。

在这份家书里,这位19岁投身革命,时年22岁的年轻战士,字里行间尽是对家人的无限牵挂和对抗战胜利的坚定信心。这封1942年写下的家书也成为他留给亲人最后的念想。约一年后,1943年3月18日,李云鹏和他的战友一起在刘老庄壮烈牺牲。

刘老庄战斗结束后,在烈士壮举的感召下,淮阴人民选送82名优秀青年补入四连,连队被命名为“刘老庄连”。

生命不息,战斗不止的刘老庄连精神也融入到了连队一茬茬官兵的心中。

82年来,见证了艰苦卓绝抗战历程的“刘老庄连”,战士已从83号到如今的6673号,“刘老庄连”高举的旗帜至今猎猎飘扬,“刘老庒连”这个1943年旗帜上的同款字体也一直保留了下来。

刘老庄八十二烈士纪念馆馆长石明闯介绍,“庒”字多一点这源于战争年代的书写习惯。“庒”是“庄”的异体字,在过去,两字同义同音。

目前,带“点”的“刘老庒连”是连队的荣誉旗帜,平时使用的连队队旗为现代汉字的“刘老庄连”。阅兵式上保留原有的字体和图案,是对先辈们浴血奋战、不屈不挠精神的传承。

2000年颁布的《中华人民共和国国家通用语言文字法》规定,异体字为非规范汉字。同时,该规定也指出了允许使用异体字的六种场合,其中就包括“经国务院有关部门批准的特殊情况”,阅兵仪式上使用的“庒”字即属于允许使用的一种特殊情况。

END

编辑 | 星仪

来源 | 本报综合自央视新闻等