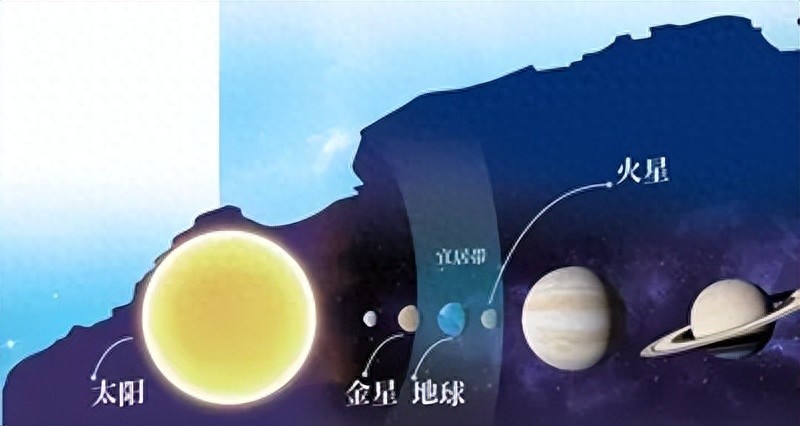

浩瀚宇宙中,是否只有地球这一颗有生命的行星?如果人类发现了另一个可以生存的星球,你愿意去“移民”吗?今年6月,中国科学院云南天文台发布了一项重大发现,引起了国际天文界的震动。由中国科学院云南天文台研究员顾盛宏领衔的联合研究团队宣布,通过新途径发现了一颗位于宜居带内的“超级地球”——开普勒-725 c,成为人类探索系外生命的最新目标,而它,会是适合人类生存的家园吗?

为什么要寻找“地球2.0”?

从6500万年前那颗直径10公里的小行星划破白垩纪的天空开始,地球就从未真正安全过。

墨西哥尤卡坦半岛的希克苏鲁伯陨石坑像一道未愈合的伤疤,提醒着我们那次撞击如何使恐龙灭绝,而地球在太阳系这个巨大“射击场”中的位置也从未发生过改变。

在我们身边,有这样一群人,他们通过观测深邃星空中小行星的位置和运动守护着我们的家园,同时也在寻找着人类可以移居的下一个“地球”。

顾盛宏说,现在我们拥有绿树、蓝天、白云和干净的空气,看起来一切静好,但随着时间的流逝,总有一天地球会变得不那么宜居。所以,从人类未来发展的角度来说,寻找其他宜居世界是非常重要的任务。开普勒-725 c的发现,相当于找到了一个新的途径,使人类能够发现更多的“地球2.0”。

新版“超级地球”长啥样?

寻找“超级地球”得用多大口径的望远镜?每天要看多少个小时的星空和远方?答案是:除了看,重点还在计算。

顾盛宏团队每天最重要的工作之一,就是基于观测数据进行大量的计算来寻找这颗“超级地球”。他用3个小球形象地演示了发现开普勒-725 c的过程:首先,调查已知行星开普勒-725 b,其绕宿主恒星运行一圈需要39.6天,通过观察它穿越宿主恒星时刻的异常变化,成功推算出开普勒-725 c的存在。

这颗“超级地球”起初并没有被开普勒太空望远镜直接捕捉到,撒贝宁解释:“捕捉这颗看不见的行星就像警察破案,通过目击者的描述给嫌疑人‘画像’,之后比对锁定嫌疑人。虽然还没有直接找到嫌疑人,但可以确定的是,他就在那里,甚至可以估算出嫌疑人的身高、体重和所在的地点。”

新版“超级地球”到底长什么样,目前还没有人见过。不过,到2029年,人类研发的极大口径光学望远镜就要初光了,这意味着我们亲眼看到这颗“超级地球”的日子没有多远了。

“超级地球”适合人类移居吗?

如果让顾盛宏给新发现的“超级地球”开普勒-725 c起一个昵称,他称这颗星球为“地球的大哥”。

这个名字看似随意,其实很有科学道理。

“超级地球”在天文学领域是有严格定义的,只有质量为地球2~10倍的系外行星才能被称为“超级地球”。

新发现的开普勒-725 c相比地球的确实是个大块头!它有将近2倍的地球半径、10倍的地球质量,的确是“地球的大哥”。

位于宜居带的开普勒-725 c虽然公转周期与地球相差不多,但现在就把它说成“地球2.0”还为时尚早。因为一颗行星要成为真正的“地球2.0”需要满足更多苛刻的条件,比如,它的恒星的磁场不能过强,它表面有液态的水、陆地和大气层,不能有较大的小行星撞击它等等。

更为重要的是,如果发现了一颗存在生命的行星,我们必须评估它的文明等级,才能决定是否移居。否则,贸然进行太空移民可能会遭受毁灭性的打击。

END

编辑 | 星仪

来源 | 央视一套