基孔肯雅热来势汹汹,一场全民“灭蚊战役”已经打响!

7月23日、24日,园林工人佛山在多个公园先后投放了5000多条“灭蚊鱼”,旨在通过生物防治方式降低蚊虫孳生密度。还有村委会发布通知,请全体村民统一时间点燃蚊香……

截至7月23日,广东省佛山市顺德区、南海区、禅城区、三水区累计报告基孔肯雅热确诊病例3642例。为何基孔肯雅热在今年夏天爆发?这种与蚊子密切相关的疾病应该如何预防?

广东开启“全民灭蚊”行动

7月23日,国家卫健委发布会上,专家表示,基孔肯雅热可防可控可治,主要通过伊蚊叮咬传播,没有人传人迹象。有疫情的地方要迅速开展灭蚊行动,降低蚊虫密度。目前,除佛山地区外,澳门、广东阳江均发现输入病例。

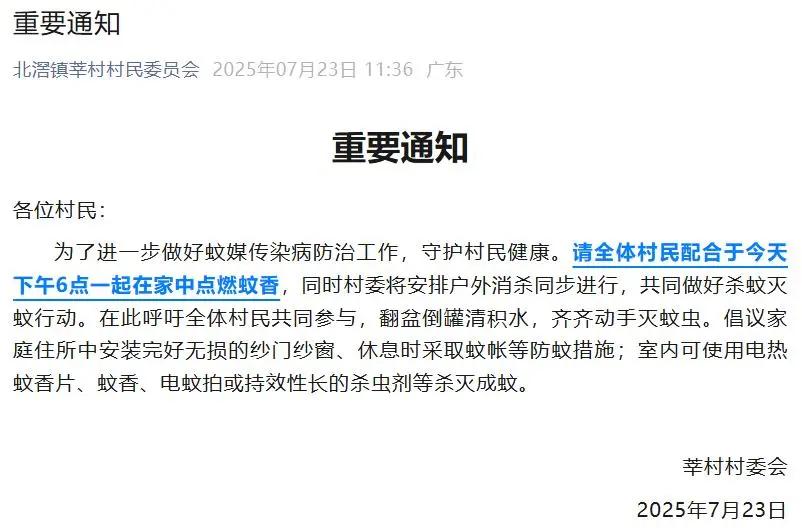

7月23日,佛山顺德北滘镇莘村村委会发布通知,为了进一步做好蚊媒传染病防治工作,请全体村民配合于23日下午6点一起在家中点燃蚊香,同时村委安排户外消杀同步进行,共同做好杀蚊灭蚊行动。

7月24日,广东发布倡议,呼吁市民们做好家庭清积水灭蚊工作。

7月23日,广东佛山的园林工人在亚洲艺术公园的小湖里投放了200条专吃蚊虫幼崽的“鱼宝宝”。7月24日,又在亚艺公园再度投放4000条“灭蚊鱼”,在中山公园同步投放1000条 “灭蚊鱼”,旨在降低蚊虫繁殖率,通过生物防治方式有效降低蚊虫孳生密度,从源头切断蚊媒传染病的传播链条。

据介绍,采用投放鱼苗灭蚊的生态防控手段,既能减少化学药剂使用对周边环境的影响,又能构建长效防控机制。

食蚊鱼成“灭蚊好帮手”

在对抗蚊虫的“武器库”中,除了我们熟知的纱窗、蚊帐、驱蚊液,大自然其实也为我们准备了一些特别的“生态小斗士”。比如,佛山市投放的食蚊鱼。利用食蚊鱼灭蚊既不污染环境,又能把蚊子幼虫消灭在水体里,可有效地控制蚊子的滋生。

据厦门南方海洋研究中心此前发布的科普推文显示,食蚊鱼别名柳条鱼、大肚鱼。食蚊鱼拥有高效的搜索和捕食能力,偏爱捕食蚊子幼虫孑孓,能显著降低小型静水水体中的孑孓密度。由于它没有胃,消化道较粗短,在捕食蚊子幼体时可谓“狼吞虎咽”。

然而,食蚊鱼的故事也是一个深刻的生态警示课。它原产于美洲,是外来物种,具有强大的繁殖和适应能力,它们会挤占本土小鱼的生存空间,捕食水生无脊椎动物的卵和幼体,甚至导致本土物种(如青鳉鱼)消亡。

如何在尊重生态的前提下,利用好这位“水中帮手”?这就需要将其投放在可控封闭的小型水体环境内,而且不能随便放生。此外,由于食蚊鱼的抗逆能力强悍,家里的水生植物盆栽、蓄水的水缸都可以放上几条食蚊鱼,这样就能让蚊子幼虫无所遁形。

全球约550万人面临风险

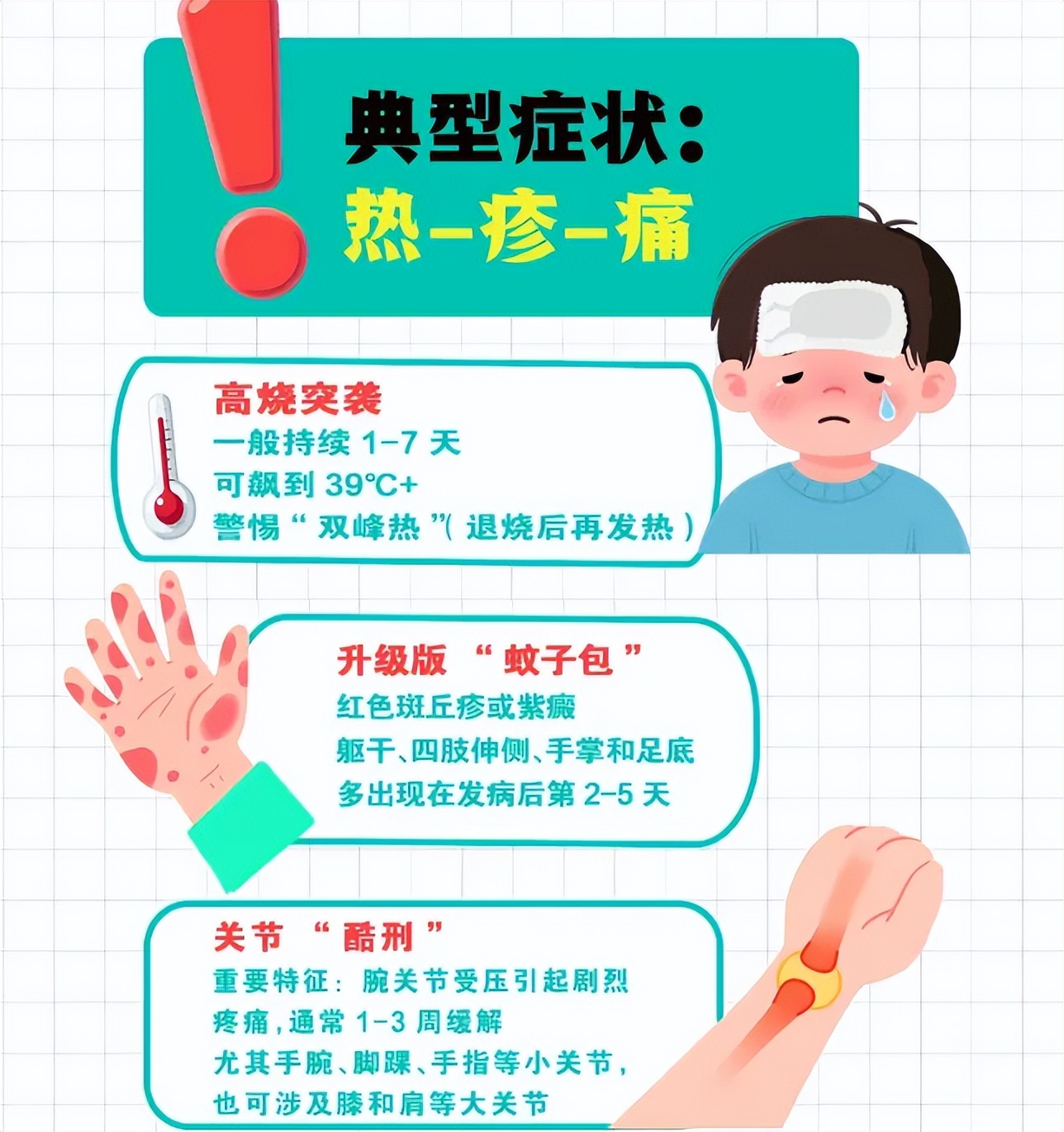

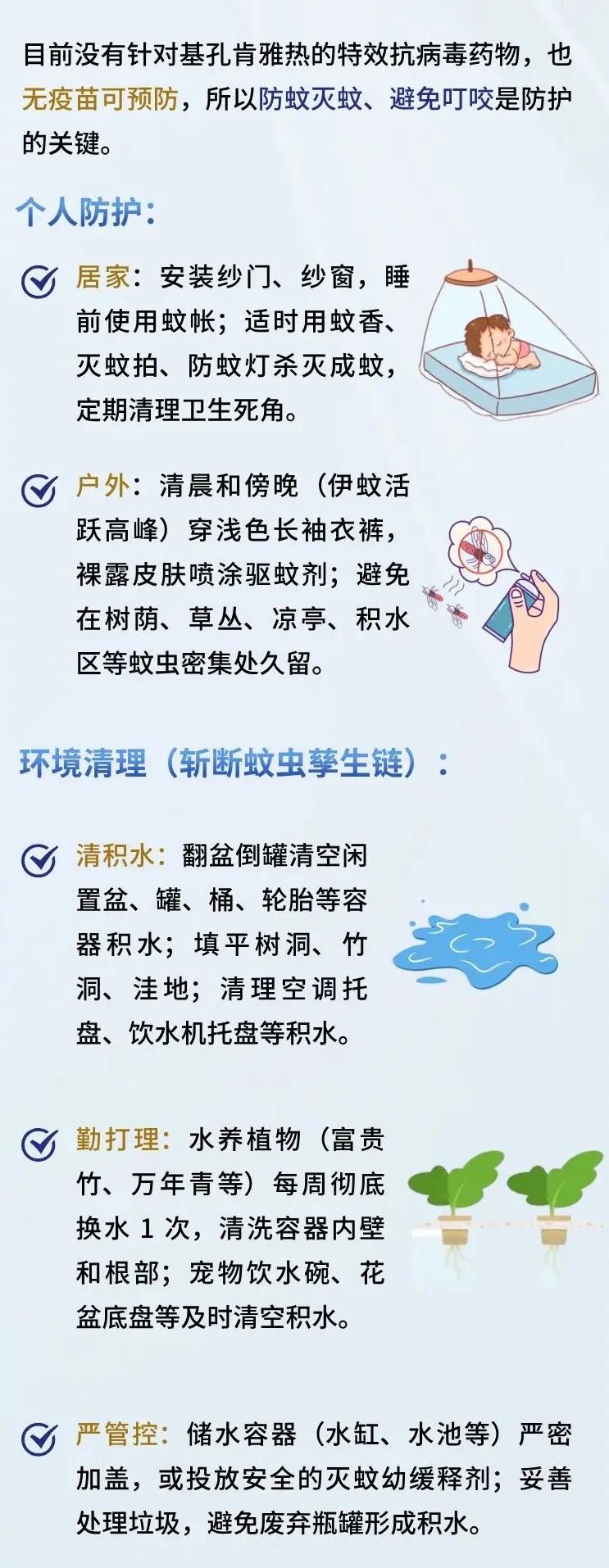

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,主要靠伊蚊(就是身上有黑白花纹的“花蚊子”)叮咬传播,最典型的症状有三个:发热、皮疹、关节疼痛,目前没有疫苗和特效治疗药物,采取的都是对症治疗,比如使用退烧、缓解疼痛的药物。

目前,基孔肯雅热疫情不仅扩散至佛山市其他区,而且还外溢至省外。7月22日,世界卫生组织专家就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备,避免疫情大规模暴发。

当天的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情。

据阿尔瓦雷斯介绍,大约20年前,基孔肯雅热疫情曾在印度洋区域大规模暴发,影响约50万人。今年以来,法国在印度洋的属地留尼汪岛估计有大约三分之一人口感染了基孔肯雅病毒,在印度以及孟加拉国等东南亚国家也出现基孔肯雅病毒传播。此外,法国、意大利等欧洲国家近日报告输入性病例,并发现本土传播病例。

阿尔瓦雷斯说,携带基孔肯雅病毒的蚊子在大多数热带国家存在,世卫组织正支持成员国研发实验室诊断方法、培训人员、加强医疗保健系统,并扩大监测范围以追踪和控制基孔肯雅热疫情。

基孔肯雅热为何在今夏爆发?

7月24日,南方医科大学公共卫生学院教授顾金保在接受记者采访时表示,基孔肯雅热病例数上升明显主要与病毒变化、蚊虫媒介和人群流动有一定关系。

气候、环境、人类的生产生活方式等因素都会影响蚊媒传染病的传播。随着全球气候不断变化,虫媒传染病病毒传播媒介的范围不断扩大,再加上全球各地区人员不断流动,使本在南美洲、东南亚流行的基孔肯雅病毒被传播至对其免疫力较差的地区人群,大家也没有一定的防范意识。

顾金保表示,基孔肯雅热的流行分为城市型和丛林型。

在城市型疫源地中,病人和隐性感染者为主要传染源,病毒主要以人-蚊-人的方式传播,其流行以不定期出现的暴发为主,低温天气不容易传播。

在丛林型疫源地中,受感染的灵长类和其他野生动物是主要传染源病毒,主要以灵长类-蚊-灵长类的方式传播,其病毒流行可长期存在。

如何严防蚊虫避免被叮咬?

“避免穿黑色、红色等伊蚊偏好的深色衣物,选择浅色长衣长裤。”顾金保提醒,目前应该让防蚊虫叮咬成为出行标配,外出时可以涂抹含驱蚊剂的药膏,每4-6小时补涂一次。孕妇和1岁以内儿童建议减少使用含避蚊胺的产品,优先选择蚊帐等物理防蚊。

END

编辑 | 星仪

来源 | 本报综合