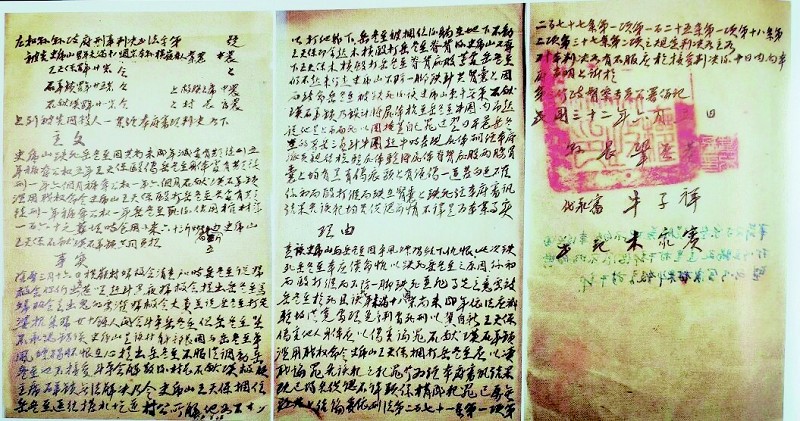

史虎山等四人故意伤害案刑事判决书 1943年 原件藏于左权县人民法院

□文:赵沁斌

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

回望烽火岁月,抗日战争时期边区大地上不仅有保家卫国的呐喊,更有社会变革的脉动。今天想与大家分享的是赵树理笔下的《小二黑结婚》,这一小说恰是那段历史的生动注脚——它以乡土故事为笔,既映照着1942年边区两部法律《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》和《妨害婚姻治罪法》的实践轨迹,也藏着文学与法治在特殊年代里相互激荡的力量。

当我们重温这场“婚事”背后的判决书与法律演进,看到的不仅是一段爱情的破茧,更是烽火中边区社会迈向新生的缩影。

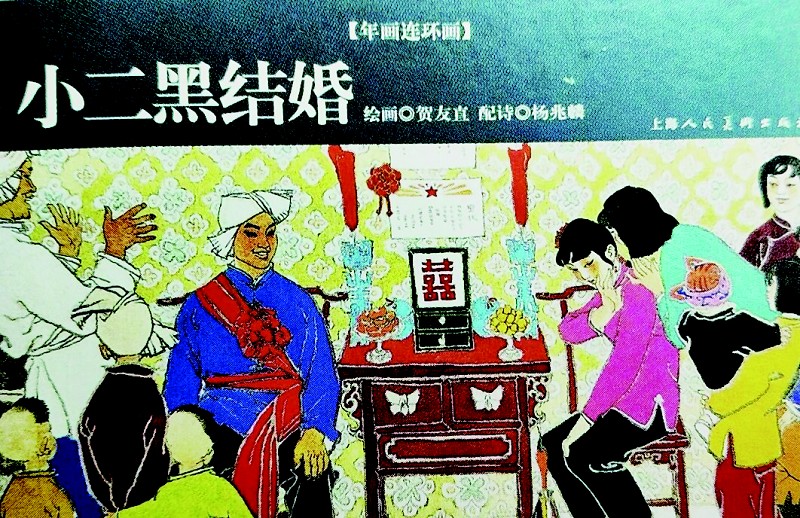

《小二黑结婚》剧照

《小二黑结婚》主人公原型

《小二黑结婚》这部文学作品的创作,完成于1943年。

这部作品讲述了年轻农民小二黑和小芹的爱情故事,反映了当时社会对封建思想的批判,以及人民群众对美好生活的向往和对封建束缚的反抗。

要提的是,这部文学作品是以民国时期史虎山等四人故意伤害案为原型创作的。一份质地泛黄的边区刑事判决书,能真实反映小二黑的人物原型岳冬至及其死亡事件始末。

事件发生在1942年,当时边区的辽县(左权)横岭村。按照左权县志的相关资料描述:横岭村村长石献瑛、救联会主席石羊锁、青年部长史虎山及王天保四人因嫉妒岳冬至跟智英祥自由恋爱,以开会为名将岳冬至诱至村公所活活打死,并伪造了其上吊自杀的现场。也是凑巧,在岳冬至的亲属告状期间,一次正好遇见赵树理。也许是出于作家的敏感,赵树理觉得这个事件不简单,认真倾听岳家倾诉,并帮助他到县司法机关立案,接着跟随调查组进村调查。最终协助查明案情,凶手得到应有的惩罚。

据横岭村村支书胡文庆说,这份判决书起初并没有得到横岭村百姓的认可。村民们普遍认为,岳冬至家里为他收养了一个9岁的童养媳,智英祥家中也为她应下了一门亲事,尽管两人都不同意,但是自由恋爱就是违逆。

上海人民美术出版社出版连环画《小二黑结婚》

《小二黑结婚》创作背景

岳东至案件发生之前,边区政府刚刚公布了《晋冀鲁豫边区婚姻暂行条例》和《妨害婚姻治罪法》这两部新法律,其中明确规定“结婚须男女双方自愿,任何人不得强迫”,并对订婚、解除婚约、结婚、离婚、子女问题都有明确的规定。

这些规定根本上还没在农村地区生根发芽。

从这个案件,赵树理看出,即使是在共产党执政的抗日根据地,政治宣传并没有完全根除群众对于落后陈旧的社会习俗的坚持,新法律远未战胜旧道德。他深感农村迫害婚姻自由问题的严重,决定用通俗小说形式挑战旧婚姻意识,推动新婚姻制度的实施。

为解决这个在边区普遍存在的社会问题,提高群众的法制思想觉悟,更好地宣传婚姻自由,破除农村中的陈规陋习,一部反对封建包办买卖婚姻的小说——《小二黑结婚》来得非常及时,对当时及解放初期中国农村冲击之大、之深、之广,远远超出了小说本身的含义。

小说《小二黑结婚》人民文学出版社

1953年2月第1版

《小二黑结婚》对婚姻制度改革的深远意义

《小二黑结婚》的问世产生了强烈的轰动效应。小说于1943年9月由新华书店出版发行后,立刻受到根据地广大农民群众的热烈欢迎。

太行山的山庄窝铺、沟沟岔岔里都掀起了争读争讲《小二黑结婚》的热潮。为了满足广大群众的需要,先后印发六万余册,并在敌后各抗日根据地如山东、淮北、晋绥、冀中等大量翻印。

武乡秧歌、襄垣秧歌、中路梆子、上党落子等地方剧种也争相将《小二黑结婚》搬上了舞台,深受根据地广大观众的欢迎。

由于“表现了人民的生活,表现了人民的思想、感情、心理、意志和愿望,而其表现的形式又具有人民的风格”,故最大程度地深入到了山区农民心里,提高了农民群众的思想觉悟。《小二黑结婚》反映了抗战时期太行山区婚姻制度改革的显著成效。小二黑、小芹是具有先进农民意识的农民青年的典型人物,他们坚决反对旧风俗旧习惯,具有新的思想意识和道德观念。同时《小二黑结婚》也被解放区的青年当作婚姻生活的指南,根据地旧的婚姻观念开始逐渐被打破,觉醒了的农民青年敢于反抗不合理的婚姻制度,勇敢地追求幸福生活,有力地推动了新婚姻制度的贯彻和执行,成为反封建、倡文明的有力武器。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们重温这段往事,仍能感受到文学与法治共筑的力量。

烽火已远,但文学作品在社会法治化进程中仍然发挥着其特有的推动作用。随着人民对好的文学作品的需求不断增加,对执法司法公平正义的赓续追求,希望能涌现出更多优秀的文学作品去体现人民精神、表达人民的日常思想和感情,及时反映人民的希望、热爱与痛苦,用好的作品、好的案例引领社会新风尚,推动国家治理体系和治理能力现代化早日实现。